経済安全保障室のつくり方 – 地政学×グリーン×デジタルが強いる経営変革に必要な組織

昨年2月より生じたウクライナ戦争は、1年以上経過した今も停戦の兆しが見えず、エスカレーションも懸念される。台湾を巡る緊張が継続する中で米中対立も深まっている。我が国では経済安全保障推進法が成立し、防衛政策にも大転換がみられる。

開かれた自由貿易・平和な世界を前提とした経済が終焉を迎える中、企業は「経済安全保障室」を設置し、グローバル政治・経済のリスク分析や対応策検討を進めている。現実の経営に寄与する組織をどうつくるべきだろうか。

何が新しく、何が難しいのか

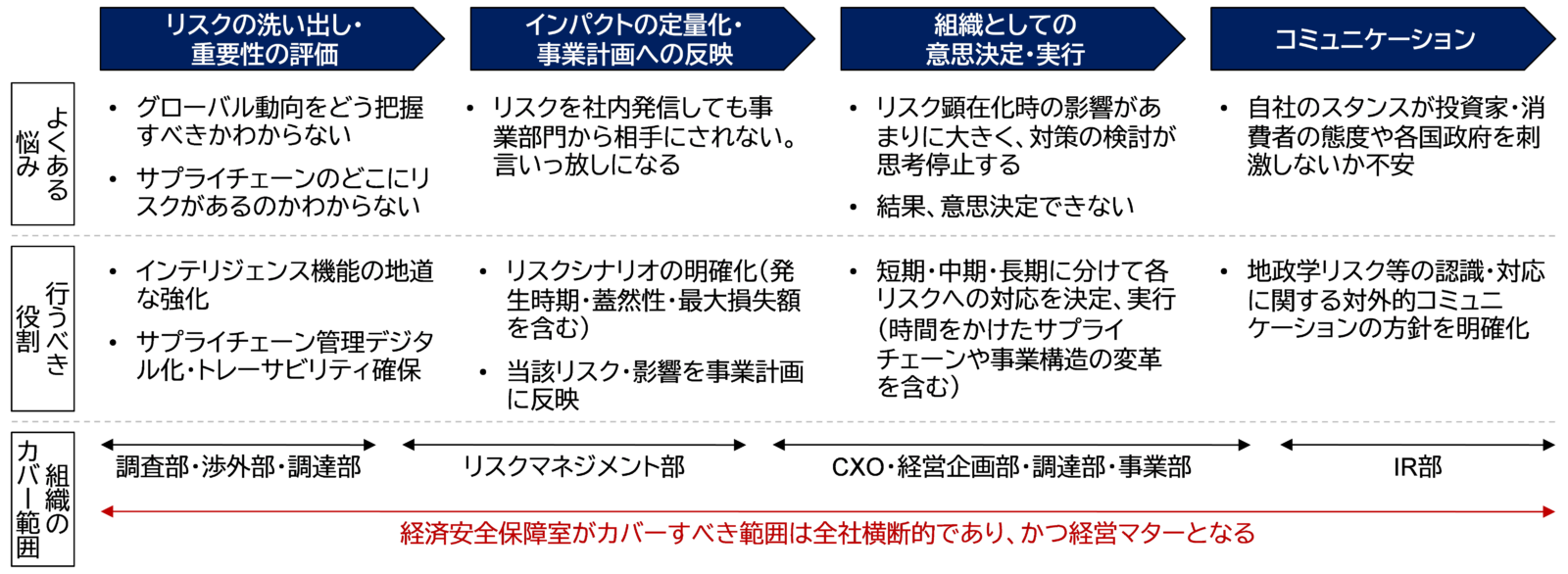

「経済安全保障室を設置したが、まだ運用は手探りで・・・」という悩みを持つ企業は多い。だが、その基本的枠組みはリスクの評価と対応であり、事業計画を策定・実行する際と変わらない。

まず計画を下振れさせる重要なリスクを洗い出す。次に、影響度を定量化したうえ、どう対処するか(あるいは、しないか)を経営判断する。その概要はMD&Aとして開示する。このステップは経済安全保障の文脈でも同様である。

では、なぜ今、多くの企業が難しさを感じているのか。それは、対象とするリスク(グローバル政治・経済の不確実性)は多くの企業にとってこれまで馴染みがなかったことに加え、経営に変革を迫るからである。

リスクの洗い出しと重要性の評価

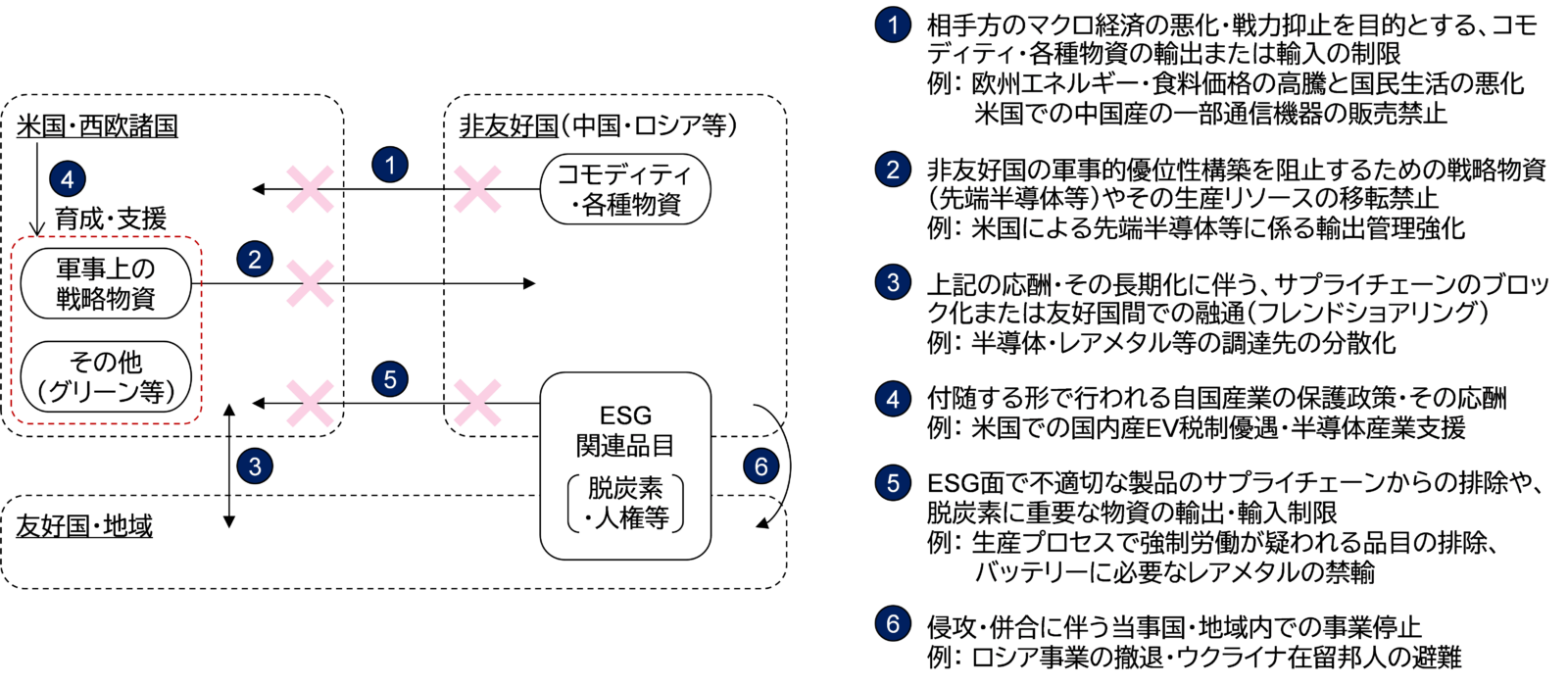

ステップ別に課題や対応の考え方を概説したい。はじめに自社に与えるリスクを洗い出す。リスク要素は以下のように類型化できよう。

現実的には、米国・同盟国と、中国・ロシア等の非友好国の間で、軍事的優位性の確保を目的に貿易・国際金融が制限され、国際的サプライチェーンが遮断するリスクといえる。注意すべきは、その対象が刻々と変化することだ。先進半導体に限らず、食料も医薬品も、相手側の戦力を縮小する効果があれば供給網が制限(兵器化)されうる。また、文脈は違えど脱炭素やESG関連の品目にも似たリスクがある。

企業が考えるべきは、A)どのような事象で自社が影響を受けるか、B)どのサプライチェーンで影響を受けるか、である。前者はいわゆるインテリジェンス機能の充実が必要だが、これはある種日々の学習の蓄積が重要と言える 。

後者の分析には、リスクの有無(米中対立の動向次第で調達・販売ができなくなる品目の有無等)を、1次・2次・3次・・・とサプライヤーを遡って把握することが前提となる。この深度での見える化(トレーサビリティ)確保には、サプライチェーン管理のデジタル化が必須となろう。

グローバルリスクの概観は、「IGPI による 2023 年に注目すべき 10 大グローバルリスク」をご参照ください

インパクトの定量化と事業計画への反映

リスクは数字で会話されなければ意味がない。例えば、最悪の場合はいくら損失を出すおそれがあり、事業計画をどの程度下方修正させるのか。いつ頃発生しうるのか(短期・中期・長期か)。蓋然性はどの程度か。これらをシナリオとして明確に伝える必要がある。さもなくば、いくら社内にリスクを発信しても、事業部側からは「だから何?」という反応しか返ってこず、「我々の分析はいつも言いっ放し」という悩みを抱えてしまう。

そして、事業計画に事業リスクを織り込むのと同様、グローバル政治・経済リスクも、数字として計画に反映すべきである。これは、どのリスク要素が自社にとって重要かを判断する有効な手法にもなる。

組織としての意思決定・実行

次は、定量化した各リスクへの対応を検討し、意思決定し、実行することである。だが実際は、「対応と言われても、影響が大きすぎて思考が停止する」というのが現場の本音でもあろう。グローバルなサプライチェーンに依存する企業にとって、その分断は事業そのものの停止を意味するからだ。

考えるヒントは、リスク・対応を時系列に分けることであろう。例えば、有事に伴い急遽生じる供給の断絶・一時的事業停止に対しては、短期的ショックを吸収する資金の手当てが必須となる。中期的に進行するデカップリングがリスクなら、調達先の分散・多様化の検討が重要である。それが持続可能でないなら、長期的事業のあり方(何を調達して何を売るか)の変革を今から考えなければならない。

コミュニケーション

最後に重要なのは、一連の分析や対応を社内外に適切にコミュニケーションすることである。「米中対立に備えた対応」というとセンシティブに捉えられがちだが、現在は日本政府が中国を指して「これまでにない最大の戦略的な挑戦」と明言する状況でもある。むしろ、事業上の地政学リスクをどう捉えてどう経営しているかは、ステークホルダーの強い関心事項となり、経営者がノーコメントでは済まされないのが目の前の現実である。

どう組織をつくるのか

上にみたように、経済安全保障室の役割は、グローバル政治・経済の動向が経営に与える影響を正しく分析し、事業計画に反映し、長期的変革の姿も描き、発信することにある。また、リスクの所在はグリーン・ESGと関連が強いほか、見える化・解決にはデジタルの思考が欠かせない。この役割はかなり経営に近い。

「経済安全保障室はどこに設置するのか」・「誰の能力を拡充する必要があるのか」と言う問は良く聞かれる。これに対する一律の答はないが、主体は経営に近い部署であるべきだろう。経済安全保障室は分析に留まらず、事業計画にリスクをインプットし、CXOに意思決定を迫り、IRや調達部門・事業部を動かさなければならないからだ。例えば経営企画部下に経済安全保障室を置き、スタッフの分析能力を高めるために法務・調査・渉外部門の知見やリソースを借りることも一案だろう。

当然、法務部などがその役割を担うケースも考えられる。だが重要なのは、既存部門に「業務が似ているから」と延長線的に役割を負わせるのではなく、経営と会話し他部門に指示する機能を持たせることであり、それに適した組織はどこかを考える必要がある。

最後に、本稿で議論した経済安全保障室のよくある悩みと取るべき行動、既存部門との役割の違いを以下にまとめる。読者企業の経済安全保障室が経営に資する役割を果たすことを願ってやまない。